旅行大理巍山的天空之城:千年彝族古村落琢木郎村

因为喜欢古村落,很早就开始关注到了琢木郎这个名字。移居巍山一年半后,我们才第一次踏足这个充满了神话传说的彝族古村落。清晨的天空尚布满灰白色云团,晴雨不可辨。我们在不确定的天气因素压力下,半信半疑地驱车驶向巍山北部山区。从苍鹭谷出来时已是午后,雨水终究还没能成形,我们决定顺其自然,不管晴雨,都要去一趟这个慕名已久的千年彝族古村落琢木郎。

琢木郎的名字由来颇具特色。据传,琢木郎村人人会木雕,人们日常生活中使用的各种器具,例如木碗、木盆、木勺、木槽等等,都是自己用木头雕琢而成。有一天,两个山外来的路人从村中路过,看见一个小伙子正在雕琢一只木槽,路人问他这个村子叫什么名字,小伙子误听成问他在做什么,就回答说:“琢木录(彝语,木槽)。”路人把小伙子的回答传扬开去,久而久之这个村子就演变成了“琢木郎”。郎,在汉语里表示年轻男子,“琢木郎”则意为雕琢木头的男子,正是因为年轻男子的误听,琢木郎这个名字才能走出历史的重重迷雾,把这个藏在大山深处的千年古村落推进人们的视野。

我们把车子停在了终点约一公里外稍宽的水泥路旁,便开始沿着村道前行。四个穿着绿色与粉色彝族服饰的中年妇女从一条小巷子里走出来边走边聊,据说这些穿红着绿的琢木郎村人是纯正的南诏国皇室后裔,他们的服饰上刻有最明显的特点。在她们的指示下,我们翻过一条深深的山谷,走进了这个墙上写满传说的古村落。

刚进琢木郎村,我们就遇到了一阵轻雨,雨声穿越丛林,敲打在层层树叶间,像击成碎片的鸟鸣飘落在每一寸土地上。俄而轻雨变成暴雨,我们不得不在一处窄窄的屋檐下躲避,一同避雨的还有两个务农的村民。见其中一个农妇背篓里放着满满一篓的绿叶嫩枝,我很是好奇。农妇告诉我,这是用来喂羊的李树树枝。我们和另一个喷农药的农妇很有缘,见了两次面,避雨是第一次,我们返程时遇上大雨又在山谷里遇见了她,她正急着去看望在村外不远处放羊的老母亲。大雨中的村庄隐在一片浓浓的雾霭里,雨水是有颜色的,那是一种浓厚的绿色,从山顶涌动下来冲向山谷,漂浮在整个村庄之上。我努力聚焦视力试图冲破重重阻碍看清眼前的异象,发现那确实是一股流动的绿意在山间奔涌。当山肩的雾霭淡薄时,你就能看清夏日丛林的明绿。当山肩的丛林遮在厚厚的云团里,山腰的雾霭淡薄时,那明绿便涌到了山腰。这是何等奇幻又真实的视觉体验啊!

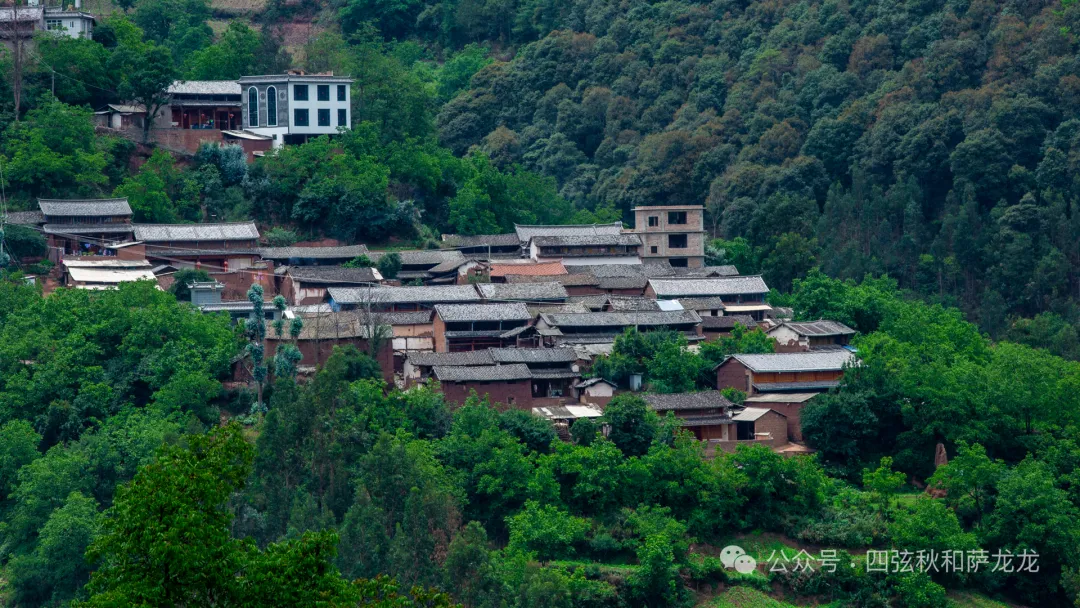

头顶的浓云终于全部变成雨水流淌在山间,我们又可以在村中自由行走了。看到一面墙上一则树神的传说,我向路过的村民打听神树何在,村民告诉我树已经死去很久了。琢木郎村建在一个巨大的山谷里,村后的高山山顶风车旋转不休,有如仙境。村庄对面的山顶和山腰亦有大片房舍散落,宛若一座巨大的天空之城。城中低矮的老旧房舍正逐渐被新式水泥楼房取代,奔跑在村中的孩子们也鲜少穿民族服了。多年以后,会不会只剩琢木郎这个名字完完全全归属于琢木郎呢?

我们带着惊叹和些许惋惜离开琢木郎,在大雨中遇见一对放羊的老年夫妇。匆匆一瞥间,我看见了那位头蒙透明塑料布的老妇坐在路旁的水泥交通桩上,眼睛望着脚下被雨水冲刷的大地出神,任凭风雨吹打着她瘦弱的身躯,也不为所动,如一座木雕。那一刻,她仿佛真正融入了风雨中,变成了它们的一部分,潮湿是她的特性之一。而她放牧的那群山羊,正在吞噬着风雨,作为大自然的一部分,终将回馈她。